A caccia della vita su Marte: nell’ultima scoperta il ruolo di scienziati toscani

«Tracce di composti organici» in un cratere esplorato dall’astro-mobile della Nasa

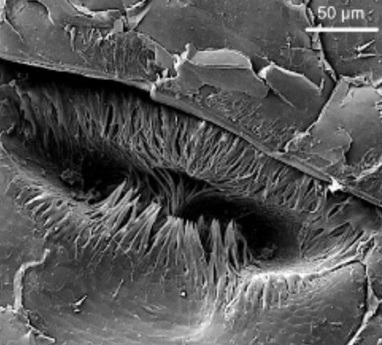

Il cratere jezero su Marte

PISA. C’è un buon pezzo di scienza toscana dietro la straordinaria scoperta che sulla superficie del pianeta Marte ha rilevato «tracce di composti organici associati a solfati». Oltre all’Inaf (Istituto Nazionale per l’Astrofisica), è coinvolto il gruppo Stark della Scuola Normale Superiore di Pisa guidato dal professor Nicola Tasinato, mentre il progetto ha come “principal investigator” Teresa Fornaro, ricercatrice presso il laboratorio di astrobiologia dell’osservatorio Inaf di Arcetri (Firenze) e ex allieva PhD della Normale, con lo stesso Tasinato come “co-principal investigator”. Relativamente alla specifica pubblicazione, oltre che Fornaro e Tasinato, è coinvolta Daniela Alejandra Alvarado Jiménez, perfezionanda del dottorato congiunto fra Normale e Iuss (Istituto universitario di studi superiori di Pavia) che svolge la propria attività di ricerca nel gruppo Stark.

Dal quartier generale dell’istituto universitario pisano di eccellenza si spiega: «La ricerca di molecole organiche su Marte è da sempre uno dei principali obiettivi delle scienze planetarie, spinta dalla volontà di determinare se la vita sia mai esistita oltre la Terra». Aggiungendo poi: «Sebbene precedenti missioni e studi abbiano rilevato diversi composti organici su Marte, persiste un’ambiguità riguardo alla loro natura chimica, la loro origine e ai meccanismi che ne consentono la conservazione nell’estremo ambiente marziano».

Occhi puntati sugli idrocarburi policiclici aromatici: qualcosa di cui abbiamo magari sentito parlare, ma non come “impronta” delle reazioni per le prime forme di vita quanto semmai, al contrario, come una minaccia, un potente cancerogeno e tutt’al più spia di inquinamento, in genere legato a combustione o comunque a petrolio.

Ecco che in questo studio pubblicato da “Nature Astronomy” – viene fatto rilevare – si riporta «una solida prova della presenza di idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) derivante dall’analisi dei dati raccolti dallo spettrometro Sherloc a bordo del rover “Perseverance”» lassù su Marte. Il “rover” è una sorta di veicolo che grazie alle ruote si muove sulla superficie di un pianeta eseguendo le istruzioni inviate dalla Terra: un astro-mobile, potremmo chiamarlo, con braccio robotico e il meglio della tecnologia.

Prima di tutto, però, come aveva raccomandato l’astrobiologo Rocco Mancinelli in una conferenza nella sede dell’azienda aerospaziale livornese Kayser anni fa, «smettiamola di immaginare che la vita su altri pianeti sia fatta da omini verdi con le antenne: più facile che siano muffe o organismi monocellulari». Insomma, “E.T.” cercatevelo al cinema, non su Marte…

Dall’analisi sono stati rilevati segnali di idrocarburi policiclici aromatici «spazialmente associati a solfati negli strati superiori del cratere Jezero, un’antica area deltizia che si ritiene un tempo ospitasse un lago». In particolare, all’interno del cratere Jezero ci si è soffermati con attenzione su alcuni campioni prelevati in due aree denominate “Quartier” (sul fondo del cratere) e “Pilot Mountain” (sul ventaglio deltizio).

Questo cratere è stato causato dall’impatto di un meteorite sulla superficie del “pianeta rosso” e porta il nome di una zona della Bosnia: qui si è concentrata l’attenzione della Nasa, qui ha agito “Perseverance” con le sue esplorazioni. L’agenzia spaziale statunitense la ritiene «uno dei luoghi più promettenti per l’identificazione di vita extra-terrestre nel passato del pianeta rosso», secondo quanto segnala l’ateneo napoletano che partecipa al team con Paola Manini, docente del Dipartimento di scienze chimiche dell’Università Federico II (questo cratere «potrebbe in passato aver avuto un alto potenziale di abitabilità»).

«Questa è una pietra miliare nell’esplorazione di Marte», commenta Tasinato. «I dati – afferma – contribuiscono a migliorare la nostra comprensione in merito alla formazione, alla conservazione e alla distribuzione delle molecole organiche nel corso della storia di Marte, offrendo indizi concreti sui processi geochimici del pianeta e sul suo potenziale di ospitare la vita».

È da mettere in evidenza che gli Ipa – viene sottolineato presentando il frutto di questi studi – sono una classe di molecole organiche complesse composte da anelli aromatici fusi: sono considerati “molecole chiave nella chimica prebiotica”. Dove li troviamo sulla Terra? Viene spiegato dall’equipe che «possono formarsi durante molti processi che vanno dalle emissioni vulcaniche ai sottoprodotti della combustione di biomasse». Perciò il fatto che averne scovato traccia su Marte è cosa definita «altamente significativa»: potrebbe indicare «processi chimici endogeni come l’attività ignea o la sintesi idrotermale in grado di generare queste molecole indipendentemente dall’attività biologica». In alternativa, secondo quanto viene ribadito gli Ipa potrebbero avere origine «da precipitazioni meteoritiche» o «da reazioni fotochimiche nell’atmosfera di Marte», ma «l’accoppiamento spaziale con i solfati suggerisce un meccanismo di conservazione mediato geochimicamente».

È per questa ragione che il gruppo di ricerca immagina che questi idrocarburi policiclici aromatici si siano formati attraverso «processi ignei nelle profondità della crosta di Marte, risalendo successivamente in superficie dove i minerali solfati sono precipitati, includendo e proteggendo le molecole organiche dalla degradazione ossidativa e dall’intensa radiazione».

Dalla Normale fanno sapere che «potrebbe essere indizio di una passata presenza abiotica, anche se l’ipotesi più credibile è che i composti siano frutto di reazioni di gas magmatici con ossidi di ferro contenuti nelle rocce vulcaniche del pianeta». Per chiarire se è fondata l’ipotesi che i segnali osservati avessero davvero a che fare con molecole organiche, l’équipe è andata a cercare riscontro in esperimenti nel laboratorio di astrobiologia dell’Inaf a Firenze.

L’approccio metodologico è riassumibile nel mix soprattutto di due elementi: da un lato, la spettroscopia Raman “in situ” (cioè una tecnica basandosi sulla interazione della luce con la materia cerca di svelarne la composizione chimica); dall’altro, un «dettagliato database spettrale di laboratorio, costruito misurando le “firme” spettrali di campioni che imitano la mineralogia e la materia organica marziana». L’una messa a confronto con l’altra, e queste a loro volta interpretate «basandosi su simulazioni spettroscopiche computazionali di chimica quantistica». Confrontando i dati spettrali del “rover” con le “firme” degli Ipa acquisite in laboratorio, i ricercatori hanno escluso fonti alternative e hanno «consolidato la loro interpretazione dei segnali acquisiti dal “rover” come attribuibile agli Ipa».

È una scoperta che costituisce «un significativo passo avanti nell’esplorazione di Marte», viene messo in evidenza sottolineando «la complessa interazione tra geologia e chimica organica, che gli scienziati stanno solo iniziando a decifrare». Con una sottolineatura: ogni nuovo dato è un pezzettino in più del disegno che raffigura «un quadro più dettagliato del passato del Pianeta Rosso e sulla sua potenziale abitabilità».