Green incentives e più impegno sull’ultimo miglio

C’è una premessa necessaria, quando si scrive sui temi delle Autostrade del mare, dei terminals dedicati e della politica nazionale dei trasporti: ed è che malgrado sia chiaro a tutti il vantaggio economico, ambientale e di sicurezza di trasferire il maggior numero possibile di Tir sulle navi, troppo poco si è legiferato per spingere in questo senso.

[hidepost]Quello che si è fatto, dai tempi del famoso e spettacolare esperimento tra Rinoceronte e Ippopotamo (modalità stradale contro modalità marittima), è stato fatto in gran parte per l’impegno dei privati: siano essi armatori che hanno investito sulle navi ro/ro o terminalisti che a loro volta hanno fatto acrobazie per attrezzarsi sui porti.

E’ esemplare l’esempio di RAM, la Spa nata anni fa per volontà dello Stato con lo scopo di dare concreto supporto all’autotrasporto che avesse scelto la modalità marittima alleggerendo il traffico pesante dalle strade. RAM, ovvero Rete Autostrade Mediterranee, ha lavorato molto e quasi sempre bene. Ma rispetto ai progetti di partenza, si è trovata troppo spesso a fronte di provvedimenti contraddittori da parte dei governi italiani: e ultimamente è stata massacrata dalla Spending Review, tanto che – sembra ormai accertato – ha dovuto addirittura licenziare una mezza dozzina di giovani che erano stati assunti a progetto per lavorare in una serie di gare importanti per trovare risorse anche a livello europeo.

Eppure la modalità del trasporto merci pesante è ormai saldamente convinta che le autostrade del mare siano migliori – per tutta una serie di fattori – rispetto alle autostrade terrestri. La conferma è venuta in questi ultimi tempi da un fatto non contestabile: malgrado il “niet” dell’UE alla conferma degli ecobonus italiani per gli anni 2010 e 2011 – con pesantissime e amare ripercussioni su molti autotrasportatori che ci avevano contato – la modalità marittima non solo non è calata, ma ha continuato anzi a crescere, sia pure con i fatali limiti creati dalla pesante crisi internazionale. Che quote significative di Tir abbiano continuato a preferire la modalità marittima rispetto a buttarsi sulle strade e autostrade della penisola, ha un duplice significato non contestabile: da una parte premia gli armatori come Grimaldi, Moby e pochi altri, che hanno rischiato in proprio offrendo servizi sempre più efficienti e veloci, rispondendo con prontezza alle esigenze delle merci su gomma; dall’altra ha permesso ai terminalisti specializzati nei ro/ro di far fronte alla crisi internazionale dei traffici affinando anch’essi l’offerta, spesso in stretta collaborazione con le linee di navigazione. In un momento di transizione come l’attuale, con l’Unione Europea che a sua volta sta cercando di darsi un futuro coordinato e uniforme sui traffici marittimi di cabotaggio, il connubio tra armamento e terminalisti è diventato il motore principale di Autostrade del mare che si stanno reggendo non certo su interventi pubblici più o meno surrettizi ma sull’efficienza. Parola strana in una realtà nazionale che certo non è ricca.

A questo punto, sperare nell’Unione Europea e in una sua politica di incentivazione delle Autostrade del mare è possibile o rimane utopia? Gli armatori più lungimiranti, specie quelli che sia pur partendo da una forte realtà italiana operano anche su rotte europee e oceaniche, contano chiaramente sulle proprie forze più che sui “regali” sperati dall’Ue. Ma qualcosa si sta muovendo anche in quest’ultima direzione. A fine marzo, secondo le più recenti informazioni RAM presenterà al parlamento europeo un articolato studio di fattibilità centrato sulla proposta di “green incentives” ai traffici marittimi. Superato il criterio degli ecocobonus nazionali, i “green incentives” sarebbero modulabili per ciascun bacino marittimo a seconda delle caratteristiche dei paesi europei che vi operano: diversi per il Baltico rispetto al Mediterraneo, diversi anche negli ambiti mediterranei, pur rispettando un comune criterio europeo. Il principio di base per tutti rimane quello di favorire per il trasporto delle merci su Tir la modalità che meglio rispetta l’ambiente, meno problemi di sicurezza crea per le persone e per le comunità, meno costa alla logistica in rapporto alla spesa per chilometro. E nessuno contesta che sia la modalità marittima a rispondere al meglio a tutti questi requisiti.

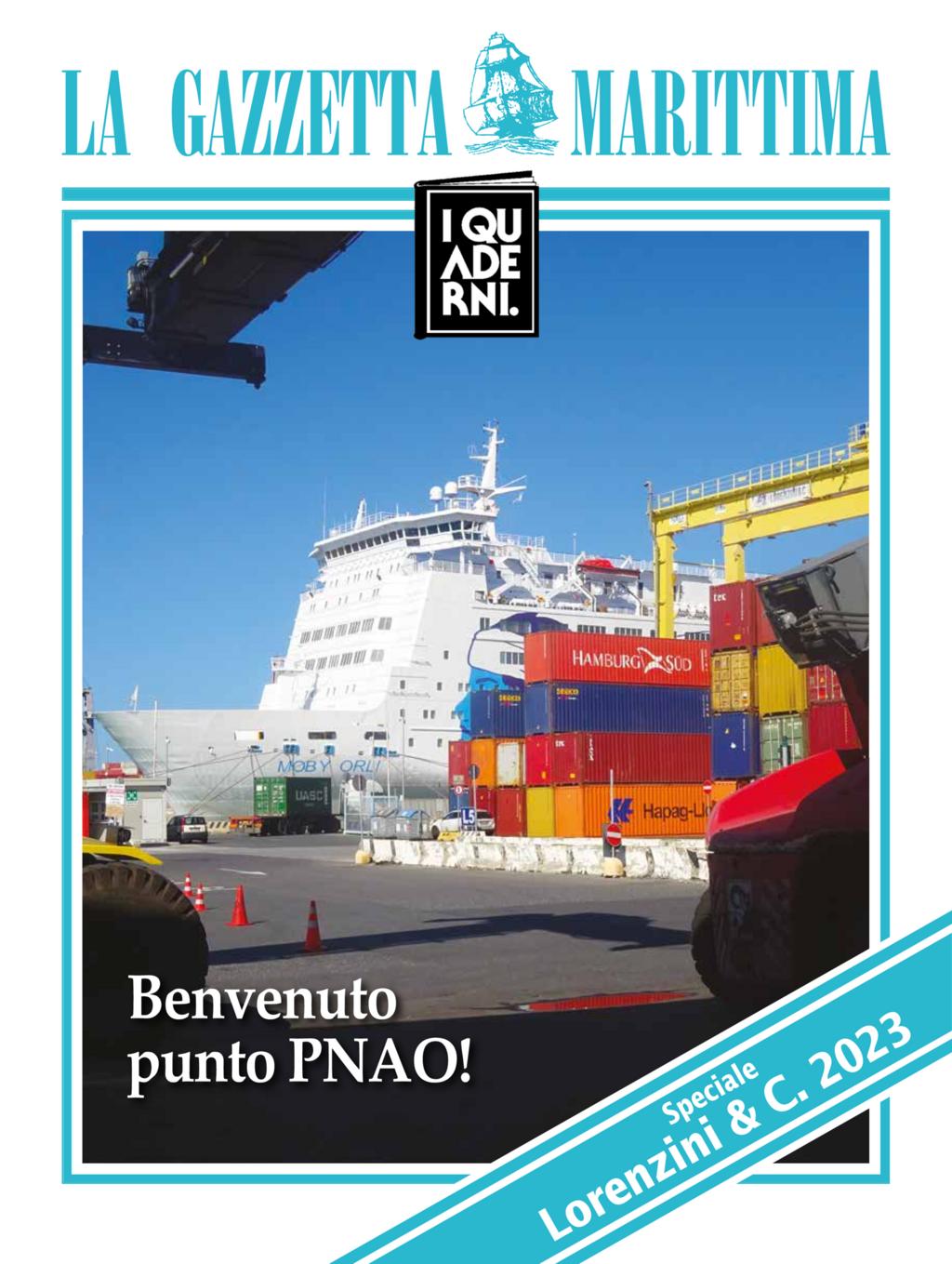

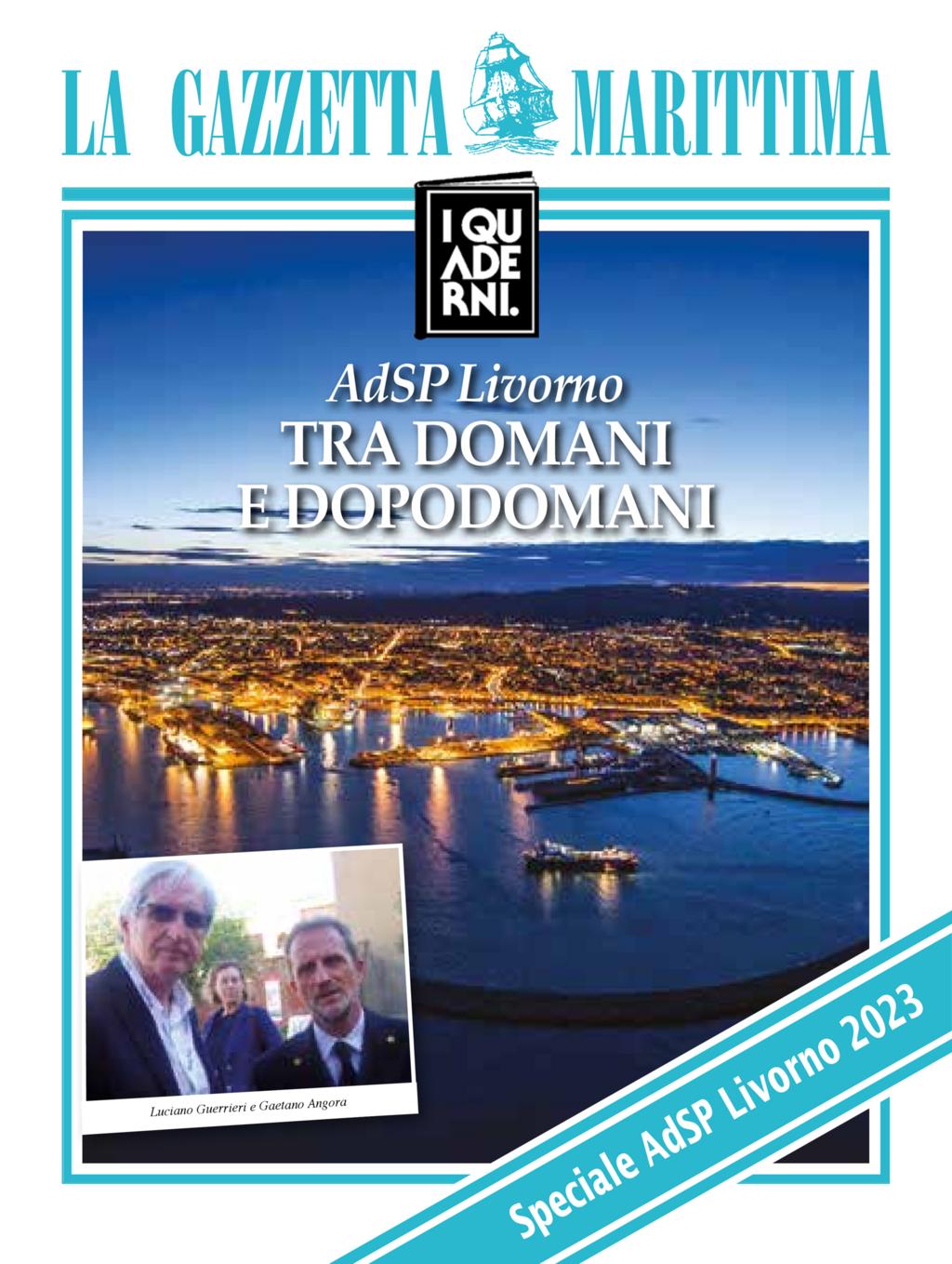

Sia chiaro che non sono tutte rose: come sanno bene sia gli armatori, sia i terminalisti della modalità specifica. In Italia specialmente – ma non solo – permane il grande problema dei porti, non tanto per i terminal che si sono attrezzati – com’è accaduto per Livorno, uno degli scali nazionali dove i traffici ro/ro hanno scavalcato in valore quelli dei containers – quanto per i collegamenti veloci tra le banchine e la rete autostradale o ferroviaria. L’hanno chiamato, con una certa suggestione melodrammatica, “il problema dell’ultimo miglio”. Più prosaicamente, si pone come il serio limite di una rete stradale e ferroviaria dei porti che fa da vero e proprio imbuto e penalizza in modo pesante l’afflusso da e verso le banchine. Con il risultato che spesso i vantaggi di un trasporto dei Tir via mare con navi veloci, sicure, comode per gli autisti e dotate di tutti i requisiti per essere sempre più ecologiche, si annullano quando i Tir stessi appena scesi dalle rampe devono incolonnarsi a passo di lumaca su strade urbane o quasi, prima di potersi “distendere” sulle autostrade o raggiungere gli interporti per il cambio di modalità tra gomma e ferrovia.

Sono ancora pochi, malgrado gli sforzi degli armatori e le ripetute campagne di Confitarma, gli scali italiani dove l’“ultimo miglio” non rappresenta una frustrazione; a conferma che la penisola non ha ancora ben assimilato, almeno a livello dei suoi governi, il grande vantaggio geografico di essere allungata sul mare e di avere nelle vie del mare un’opportunità unica di risparmio trasportistico, ecologicamente vantaggioso ed enormemente meno impattante anche sul piano della sicurezza per le strade e per le comunità.

La giustificazione di molti municipi portuali dove l’“ultimo miglio” rimane da sempre un problema, è che gli scali italiani sono antichi, progettati e ricostruiti (anche quando gli eventi dell’ultima guerra li avevano praticamente rasi al suolo) secondo vecchi criteri da porti-empori e non certo da “gates” di veloce transito; per cui la velocizzazione dell’ingresso e dell’uscita non era stata contemplata ed è diventato impossibile provvedervi oggi senza sventrare parte delle cinte urbane che circondano le banchine. Sono giustificazioni in parte realistiche: ma che non valgono certo per porti che hanno sfogo sulle periferie urbane – come Livorno – o che hanno avuto il coraggio di programmare espansioni fuori dalle periferie, come stanno facendo Civitavecchia, la stessa Napoli ed altri scali storici. Il vero problema è che troppe volte la filosofia delle Autostrade del mare è ancora poco compresa dai municipi e dalle comunità urbane: molte delle quali considerano in modo miope i porti, i loro traffici e la ricchezza che producono più come disagi che non come risorse.

In sostanza, alla base di tutti i problemi dell’“ultimo miglio” sembrano esserci più inadeguatezze storico-culturali che non veri ostacoli tecnico-urbanistici. E su queste inadeguatezze si stanno giocando oggi i destini non solo dei porti italiani, ma anche e specialmente le prospettive di crescita reale di una economia dei trasporti merci alla quale sarà necessariamente legata l’auspicabile uscita dalla più pesante crisi dell’epoca.

Antonio Fulvi

[/hidepost]