Come invecchia la mente? Ce lo spiega un pesciolino africano

Studio internazionale coordinato dalla Scuola Normale di Pisa

Alessandro Cellerino, professore Scuola Normale Superiore di Pisa

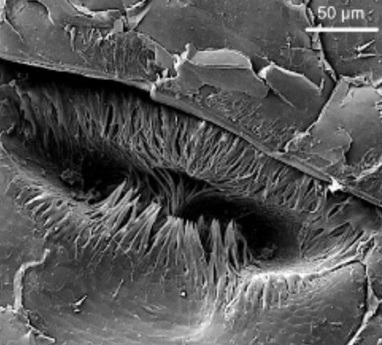

PISA. Sarà il “Nothobranchius furzeri”, un piccolo pesce dell’Africa orientale conosciuto anche come “Killifish turchese”, dalla brevissima durata di vita in cattività (meno di un anno), ad aiutarci a capire i processi di invecchiamento del nostro cervello umano quando la vita si allunga fin quasi a sfidare i limiti, magari fino a toccare i novant’anni di età o forse anche il secolo.

Ad aprire questa prospettiva è uno studio condotto da un team internazionale e coordinato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa con il Laboratorio Bio@Sns, dall’Istituto Leibniz per lo studio dell’invecchiamento e dalla Stanford University in collaborazione anche con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e con l’Università di Trieste. Fra i protagonisti principali il professor Alessandro Cellerino, che alla Scuola Normale insegna fisiologia: è tra i coordinatori dello studio e ha avuto già vent’anni fa a Pisa l’intuizione di introdurre come nuovo modello per lo studio dell’invecchiamento proprio questi piccolo pesce.

La brevissima vita di questi pesciolini e il fatto che l’organizzazione generale del loro cervello – viene spiegato dal quartier generale della Scuola Normale – sia la stessa di tutti i vertebrati consente di accorciare moltissimo i tempi ed i costi degli studi sull’invecchiamento senza perdere di rilevanza per l’uomo.

L’invecchiamento cerebrale è quel processo associato a cambiamenti nelle funzioni cognitive e strutturali del cervello sono ben noti anche a chi scienziato non è. Lo vediamo nell’esperienza di vita quotidiana o direttamente o, più spesso, nei genitori anziani o nei nonni: diminuiscono le capacità di memoria, si riduce la velocità di apprendimento e la flessibilità cognitiva. Ma gli studiosi che si occupano di ricerca non possono limitarsi alla constatazione empirica, devono fare il passo successivo: quali meccanismi molecolari sottendono questi deficit?

«Finora gli studi – viene sottolineato presentando da Pisa il nuovo studio che apre prospettive inedite – hanno identificato diversi processi molecolari quali mutazioni del Dna, ridotta sintesi di Rna e proteine cerebrali, modifiche epigenetiche, perdita di solubilità di queste stesse proteine e una varietà di diverse altre alterazioni molecolari. Tali fenomeni accadono però in contemporanea e ad oggi non è chiaro se e quale tra essi sia la prima causa dell’invecchiamento cerebrale e quale invece un effetto successivo». Ecco, la ricerca coordinata dalla Scuola Normale indica, semplificando parecchio, come “motorino d’avviamento” del processo «un fenomeno di stallo nella sintesi delle proteine». Lo studio è stato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista “Science”. Titolo: “Altered translation elongation contributes to key hallmarks of aging in the killifish brain”.

«Abbiamo scoperto un fenomeno di stallo nella sintesi delle proteine del cervello del Killifish anziano», spiega Cellerino. «La sintesi di tutte le proteine del nostro corpo – afferma – è effettuata in ogni cellula dalle stesse macchine molecolari dette “ribosomi”. I ribosomi scorrono l’Rna e “leggono” il messaggio genetico da essi portato traducendolo in proteine. Questo processo fondamentale è compromesso durante l’invecchiamento cerebrale». Come dire: la sintesi, e quindi il ricambio di proteine, ha un ruolo fondamentale per la funzionalità cerebrale in quanto i neuroni non sono soggetti a ricambio durante la vita e neuroni con proteine danneggiate non possono essere sostituiti. La sintesi proteica inoltre consuma una quota significativa dell’energia a disposizione delle cellule.

Il docente di fisiologia dell’ateneo di eccellenza indica il passaggio-chiave: «Abbiamo osservato che con il progredire dell’età i ribosomi non scorrono più liberamente ma “stallano”, ovvero si bloccano in posizioni precise lungo gli Rna, generando proteine incomplete». Prendendo a prestito forse la suggesione di un noto film, lo studioso parla di «proteine “missed in translation”». Aggiungendo: «Hanno una bassa solubilità e tendono quindi a precipitare all’interno della cellula».

C’è ancora un aspetto da mettere in evidenza ed è quello che per Cellerino sottolinea: «La scoperta sorprendete è che non tutti gli Rna sono soggetti a questo fenomeno nello stesso modo e lo stallo dei ribosomi mostra una chiara specificità: le proteine colpite sono quelle che costituiscono i ribosomi stessi (che quindi diminuiscono di numero generando un circolo vizioso) e le proteine che legano il Dna o l’Rna, impattando altri meccanismi colpiti dall’invecchiamento come la riparazione dei danni al Dna e la sintesi di Rna e proteine».

Fin qui abbiamo parlato del pesciolino africano. Ma – viene fatto rilevare – questo fenomeno «non è una particolarità del Killifish: «Una riduzione nella concentrazione di proteine che legano il Rna nel cervello dell’uomo durante l’invecchiamento è stata descritta lo scorso giugno anche da un gruppo di ricercatori della Università di San Diego in California».

Illustrando la ricerca e gli orizzonti che spalanca, viene messo in rilievo che «lo stallo dei ribosomi potrebbe essere un meccanismo che collega le diverse e disparate modifiche molecolari legate all’invecchiamento cerebrale». Il prof di fisiologia spiega così il passo in avanti che si è fatto su questo versante così importante: «Abbiamo ora una chiara ipotesi su quale meccanismo possa innescare la sequela di eventi che culmina nella perdita delle funzioni cognitive. Il prossimo passo sarà utilizzare il Killifish per testare sperimentalmente se il trattamento con sostanze che sono in grado di ridurre lo stallo dei ribosomi sia sufficiente a rallentare il decadimento cognitvo. Se ció fosse vero, data la conservazione del fenomeno tra killifish e uomo, si aprirebbero nuove strade per lo sviluppo di interventi in ambito di medicina umana». Tradotto un po’ a spanne: questo pescetto africano potrebbe darci davvero una mano a risolvere il rebus che, dopo l’allungamento della vita media delle persone, finora non ne ha ampliato granché la qualità di vita nell’ultima fase.

Agli studi sul Killifish della Scuola Normale (in parte finanziati con fondi Pnrr attraverso il progetto “The”, cioè “Tuscany Health Ecosystem”), partecipa anche l’assegnista Sara Bagnoli, che proprio grazie a ricerche sul Killifish ha vinto quest’anno il premio “L’Oreal Unesco” per le donne nella scienza.