Piero Neri: luci e ombre

Piero Neri

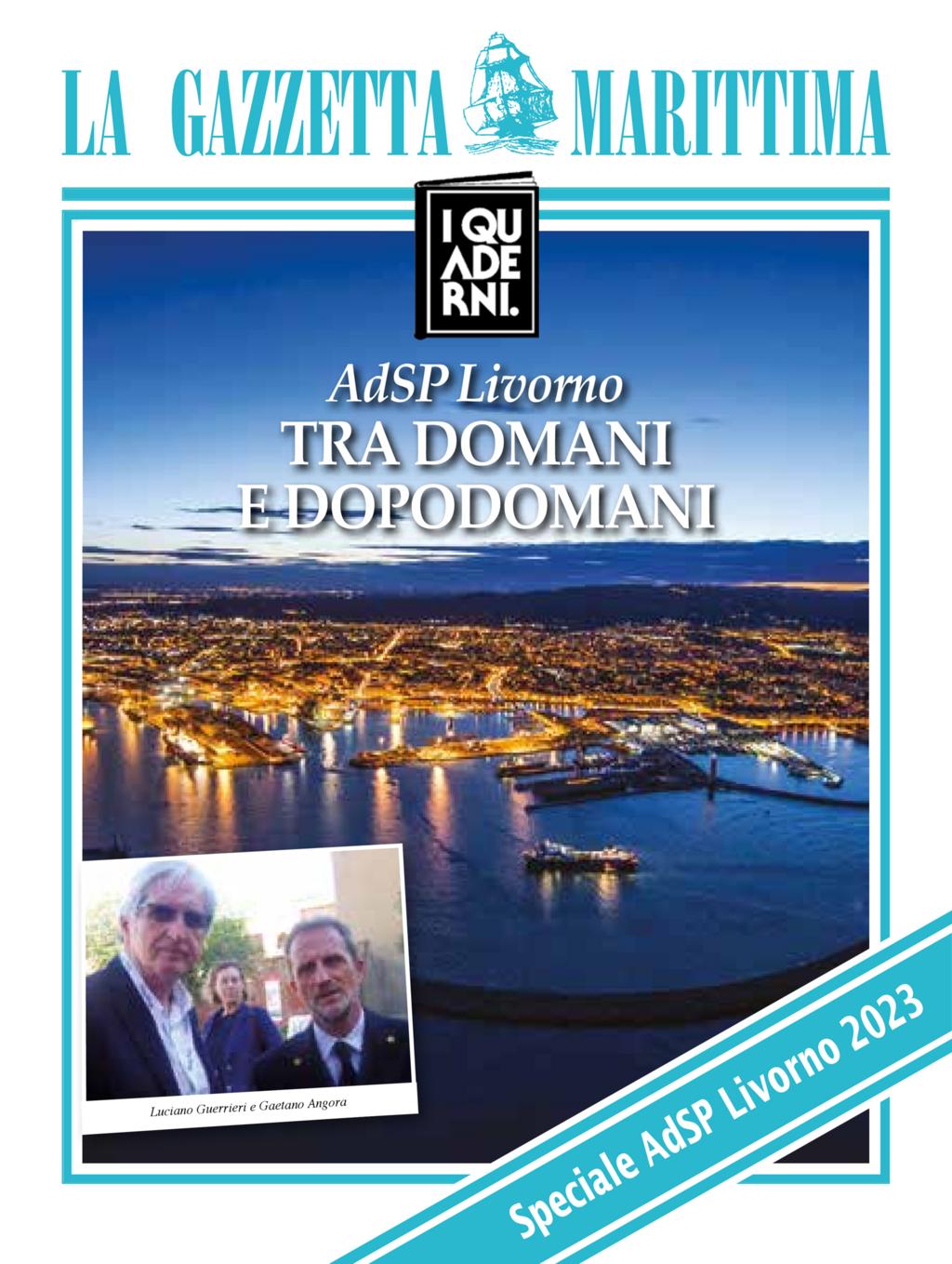

LIVORNO – Il presidente di Confindustria Livorno/Massa Carrara, cavaliere del lavoro Piero Neri, ha svolto un articolato intervento sui temi della portualità livornese legati al webinar del Comune che si è tenuto venerdì scorso e di cui riferiamo anche all’interno. Eccone una significativa sintesi.

La pandemia ha riscritto le priorità – ha detto Piero Neri – accelerando la transizione dell’economia verso la svolta verde e digitale; ormai non c’è più provvedimento o iniziativa che non tenga conto di queste due variabili.

Tra tutti gli operatori della logistica l’informatizzazione e la digitalizzazione sono diffuse connettendo i flussi di informazione e di documentazione anche con le pubbliche amministrazioni. Vi sono tuttavia e tuttora aspetti importanti da migliorare.

Nella logistica di magazzino il livello di automazione e robotica è assai diversificato sia a causa della molteplicità, eterogeneità e dimensione aziendale dei soggetti coinvolti sia per la tipologia delle merci movimentate. Solo i contenitori, che rappresentano il 39% dei traffici europei, essendo standard, alimentano sistemi di automazione realizzabili economicamente su scala industriale.

In generale gli Operatori logistici ritengono che l’automazione perfetta sia quella che si crea su loro misura considerando soprattutto tipologia e quantità dei volumi che movimentano; Amazon e gli attori del commercio elettronico ne sono la dimostrazione più evidente.

La sfida è riuscire a coinvolgere in questo processo non solo le grandi imprese della logistica, dove la transizione è già cominciata, ma anche le PMI, le piccole imprese così diffuse nella logistica anche nel settore portuale.

Le merci movimentate nel porto di Livorno (auto, cellulosa, break bulk, rinfuse liquide e solide) si prestano ad una automazione ridotta sia lato mare (twist lock automatici, spreader con telecamere e sensori autocentranti) che lato terra dove sono state attuate gate automation, telecamere e lettori barcode, sensori volumetrici, bilici, lettori RFID (Radio Frequency Identification).

Il paradigma del futuro nella movimentazione dei contenitori, attività che meglio si presta a processi di automazione fisica, è rappresentato dal più innovativo dei terminal italiani che è quello di Vado nel quale il sistema OCR (optical commerce recognition) verifica autorizzazione all’ingresso, danni, controlli, prenotazioni sostituendo il personale al gate.

L’intelligenza artificiale e gli algoritmi decisionali pianificano la movimentazione e i posizionamenti nelle diverse aree sostituendo i planner umani, governando i mezzi di piazzale (straddle carrier e RTG rubber tired gantry) che a loro volta non hanno più manovratore. Lo scarico ed il carico dei contenitori a bordo invece è stato, al momento, soltanto remotizzato per mitigarne le conseguenze sociali; i gruisti gestiscono le post panamax da una sala controllo con i joy stick.

Le previsioni dei maggiori player nazionali e internazionali dei diversi segmenti della supply chain ritengono unanimemente che in un breve lasso di tempo, sia l’automazione customizzata delle attività di Handling portuale che l’accessibilità economica di robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili nelle attività di magazzino, investirà anche le aziende di minori dimensioni.

L’innovazione in tutte le sue declinazioni, (digitalizzazione, automazione, robotizzazione) modifica l’occupazione generica, incrementa quella di qualità, offre indubbi vantaggi di riduzione della fatica fisica, di miglioramento delle condizioni di sicurezza durante il lavoro, di maggiore efficienza e produttività e quindi di riduzione dei costi.

Potrebbe anche contribuire all’incremento dei traffici per la crescita dei quali, almeno nel nostro caso, le infrastrutture fisiche restano la pietra angolare.

Il sistema portuale italiano è rimasto inchiodato dal 2010 al 2019 (ultimo anno di “normalità”) a circa 500 milioni di tonnellate movimentate, Livorno è passata da 30 milioni a 36 milioni di tonnellate, circa 5 milioni in più sono state trasportate dai ro-ro e ro-pax. I contenitori – che sappiamo avere una filiera più lunga (riempimenti e svuotamenti) sono incrementati di 120.000 TEUs. Le auto nuove di fabbrica sono raddoppiate. Il 2020 ha però segnato flessioni importanti in tutti i settori.

Volendo tornare almeno a quei numeri e se possibile incrementarli, dobbiamo essere consapevoli dei punti di forza e di debolezza preesistenti e se e di quanto siano stati modificati dai lockdown planetari.

Fino al 2019, a parità di efficienza, produttività, costi portuali e di handling con gli altri porti del sistema tirrenico, siamo stati imbattibili nella movimentazione di merci su ro-ro e ro-pax, in quella delle auto nuove, della cellulosa e siamo ottimamente posizionati (fino al Covid) in passeggeri sia di navi da crociera che traghetti. Queste merceologie creano lavoro portuale ed hanno filiera logistica “corta”. Il contenitore resta il riferimento anche per ragioni statistiche, di occupazione diretta e indotta nella filiera, nonché di dinamiche evolutive del mercato.

Tutti gli Armatori anche quelli che operano in segmenti nei quali siamo “campioni” – dai ro-ro alle car carriers – aumentano le dimensioni delle proprie navi e concentrano le merci trasportate in un numero inferiore di toccate, quindi chiedono banchine e spazi a terra di maggiori dimensioni.

Tornando ai contenitori, come sostiene IRPET utilizzando il modello Remi-IRPET nello studio su Darsena Europa, molto dipende dall’area di attrazione (catchment area) di un porto, degli input intermedi e degli output del sistema industriale e dei consumi che, come l’acqua, sceglie la via più rapida e quindi meno costosa per giungere a destino.

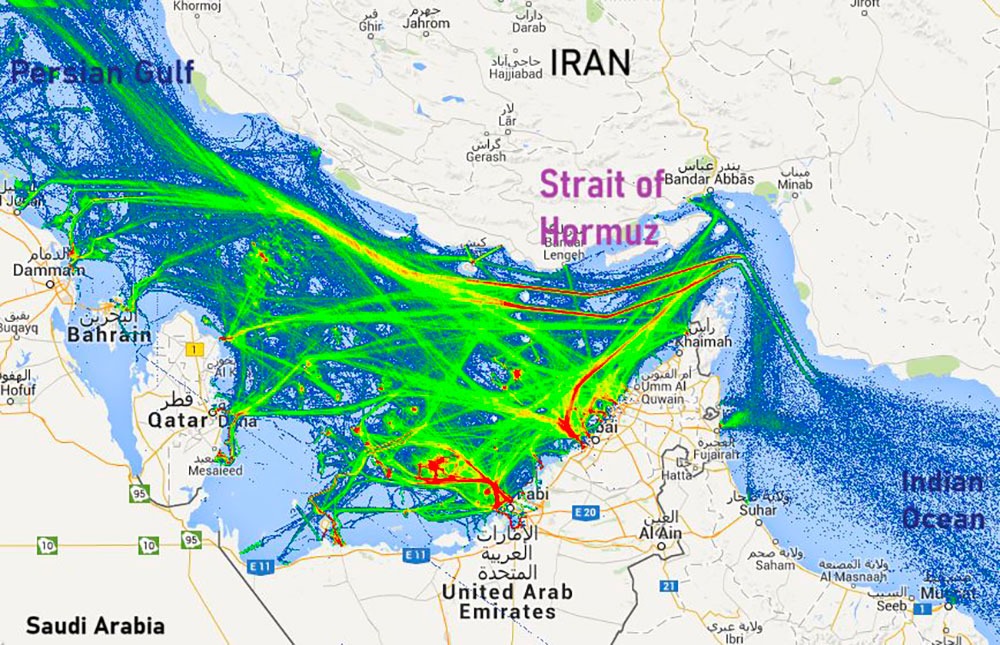

In questo senso abbiamo pesanti handicap storici verso il 65% della logistica import/export nazionale generata dalla manifattura – Nord e Nord Est – che hanno portato le tre grandi alleanze (oligopolio) per i traffici da e per il Far East a scalare altri porti del sistema tirrenico.

Il 70% della produzione nazionale ha destinazione intracomunitaria ed è in corso uno spostamento modale dalla strada al ferro (incentivato da appositi sostegni statali) anche a ragione delle continue turbolenze di paesi di semplice attraversamento come l’Austria e la Svizzera. Non sono eccezionali i “blocchi” di questi giorni al Brennero pur motivati dal Covid. Verso Sud lo stato dell’Aurelia non merita commenti ulteriori.

[hidepost]

Già nel lontano 2017 l’IRPET (ri)elencava le ragioni della scarsa crescita dei volumi in contenitori nel porto di Livorno (ri)elencando: Scarsità dei fondali ed impossibilità tecnica di approfondirli ulteriormente oltre i -13 mt, infrastrutture viarie come l’Aurelia, infrastrutture ferroviarie asfittiche.

L’aumento nella dimensione delle navi dei vettori può complicare ulteriormente la situazione anche per altre tipologie di traffico.

Per chi voglia indagare il futuro economico e sociale di Livorno sono questioni dirimenti che Confindustria ha riproposto nelle proprie “Riflessioni sull’economia Toscana” e ancora come priorità assolute nel più recente “Proposte e Progetti per il PNRR”.

Il tema è stato affrontato dal Governo Conte 2 con provvedimenti di priorità e con ipotesi di commissariamento che ci auguriamo siano confermate al più presto in capo all’Autorità di Sistema almeno per la Darsena Europa. Per il sistema ferroviario verso la FI/BO e per l’Aurelia ancora buio pesto.

Che cosa dobbiamo/possiamo fare anche noi di Confindustria?

La risposta non è semplice e ci obbliga a interrogarci sui fattori di cambiamento determinati o accelerati dai lockdown, sulla loro durata, importanza e conseguenze. Ho già avuto occasione di dire che abbiamo dovuto prendere atto della vulnerabilità delle nostre catene logistiche nella fornitura di materiali di base, dei limiti dell’avere un “fornitore unico” asiatico quasi monopolista nella produzione di medicinali primari, che per l’agro alimentare dipendiamo per la metà dei prodotti da forniture estere, che la maggior parte dei processi industriali ha sofferto per l’attesa di componenti che dovevano arrivare da luoghi distanti 10.000 miglia, che il nostro export marittimo, cioè il 30% del totale, ha un range di 1.800 Km mentre è cambiata la definizione di ciò che è strategico per una comunità tanto che termini come reshoring sono diventati di uso comune anche nei documenti del PNRR e naturalmente nel contributo di Confindutria toscana alla redazione del Piano Regionale del PNRR.

Prima della pandemia era già in corso una nuova e più articolata valutazione della globalizzazione, mito trentennale win-win, che veniva valutata anche in relazione al dumping ambientale e sociale nonché per le diverse fiscalità fonte di distorsione del mercato. Per usare uno slogan era avviata una ricerca di “fair trade” piuttosto che di puro “free trade”. Questo avrà conseguenze su molti aspetti della logistica e sulla vita dei porti. Anche del nostro.

Nel periodo che sarà necessario alla realizzazione della Darsena e della Piattaforma Europa, credo sia interessante valutare che la regionalizzazione delle catene logistiche o la duplicazione dei rifornimenti industriali e di consumo potrebbero rappresentare una chance se portasse a maggiori utilizzi di navi di media stazza offrendo a Livorno nuove opportunità.

Ma ritengo indispensabile declinare in modo nuovo l’unitarietà di logistica e manifattura come stanno facendo altre realtà portuali che stanno definendo programmi per il breve e per il medio periodo.

Il mantra è “Dobbiamo produrre di più per esportare di più”. La “voglia” di prodotti italiani – dicono i ricercatori del CER (Centro Europeo Ricerche) – non riguarda solo i prodotti di altissima gamma ma tanti prodotti di media gamma che cercano logistica competitiva visto il prezzo contenuto delle loro produzioni.

Dobbiamo ragionare sulla permeabilità tra competenze, imprese industriali e logistiche secondo il suggerimento di Ivano Russo che considera il porto il punto di partenza, efficiente e friendly come un anello della catena del valore unitaria: logistica – produzione manifatturiera – distribuzione, innovazione.

La premessa è comunque la conclusione in tempi accettabili delle infrastrutture fisiche necessarie a dare senso a processi di innovazione che debbono poter contare anche su un contesto infrastrutturale favorevole: mi riferiso al superamento di tutti i motivi che stanno ritardando la realizzazione della Darsena Europa, all’avvio nei tempi previsti del cantiere per lo scavalco ferroviario (nuova data giugno 2021,) alla progettazione e al finanziamento dell’indispensabile raccordo alla linea AV/AC Firenze Bologna che potrebbe trovare finanziamento nei 32 mld del CEF (Connecting Europe Facility).

Quelle infrastrutture fisiche, con l’Aurelia, farebbero la differenza nell’approccio degli Operatori privati ad un mercato dei traffici più ampio e sarebbero di attrazione per il reshoring delle industrie.

Prima di concludere voglio sottolineare il richiamo esplicitato nel Next Generation Livorno per quanto concerne la riqualificazione urbana ed il recupero e miglioramento delle infrastrutture esistenti. Per perseguire questo obbiettivo assume un’importanza indifferibile la bonifica delle aree industriali dismesse localizzate nella zona a Nord Ovest di Livorno, dove è situata una vasta area di oltre 70 ettari brownfield. Come Confindustria, abbiamo proposto un’idea per la realizzazione di un Polo Industriale Manifatturiero dove far convergere nuovi investimenti industriali, proprio per dare concretezza al binomio logistica-produzione industriale, con lo scopo di consolidare le attività produttive e possibilmente attrarne di nuove. Una volta effettuata una prima verifica di fattibilità di questa idea, sarebbe importante analizzare l’eventuale finanziabilità all’interno delle linee di sviluppo contenute nel NGEU.

Concludo: Se in parallelo all’auspicabile miglioramento della nostra situazione infrastrutturale pensassimo a nuove aree di traffici (compito degli operatori), si attivassero ruoli, peraltro voluti dalle norme, tesi ad attrarre nuove produzioni con un contributo determinante dell’innovazione e delle grandi aziende?

Un contributo potrebbe venire, secondo il Decreto Legislativo 169/2016 dalle AdSP alle quali quel decreto da una nuova responsabilità che si è tradotta nella redazione di un DPSS (Documento di Pianificazione Strategica con Orizzonte 2040) ma che dovrebbe tradursi in una nuova cultura non più limitata alle “opere” portuali ma estesa al governo del sistema logistico di competenza, e non solo.

L’amministrazione comunale di Livorno, al termine di un percorso di condivisione, ha definito il Next Generation Livorno prevedendo interventi con i quali intende realizzare “un ecosistema dell’innovazione che abbia come protagonisti il porto, la città e le sue infrastrutture… attraverso investimenti in riqualificazione del porto e dell’Interporto, riqualificazione urbana, recupero e miglioramento di infrastrutture esistenti” “che rappresenta un’ambientazione progettuale che, a prescindere se sarà molto o poco finanziata, rimane comunque un punto di avanzamento della progettualità place-based dei territori del livornese”.

Esprimo un forte apprezzamento per una visione programmatica, realistica sulle fonti di finanziamento, che esprime la volontà di “cambiare passo” nel programmare e nel realizzare e mi permetto di suggerire che le diverse Amministrazioni coinvolte definiscano modalità utili anche per l’ecosistema imperniato su Livorno.

Obiettivi ancorati ad un principio che è musica per le orecchie di un imprenditore; che è anche un cittadino livornese” atti cogenti rispetto ai tempi e alla risorse impegnate, metriche forme di misurabilità delle azioni che si intende mettere in campo”.

Il porto, l’interporto, il tessuto imprenditoriale diffuso di attività economiche collegate al porto e più in generale all’economia del mare, offrono un terreno interessante per quell’ecosistema. I “bisogni” di innovazione saranno occasioni di attività imprenditoriali e di buona occupazione se, come dice il professor Dario, sapremo “trasformare le competenze in impresa, in industria creativa, e pubblica amministrazione”.

Vorrei sottolineare l’identità degli obiettivi con quelli del dossier “Riflessioni sul futuro dell’Economia Toscana “dell’Istituto di Management della Scuola superiore Sant’Anna, redatto su incarico di Confindustria Toscana nel settembre 2020, che indica tra le caratteristiche di un Green New Deal Toscano la transizione energetica, la digitalizzazione, le infrastrutture utili, il capitale umano.

Le competenze ci sono e sono puntualmente richiamate nel Next Generation Livorno; dal centro di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa al Polo della Logistica e delle Alte Tecnologia di Livorno che hanno sede presso lo Scoglio della Regina e alla Dogana d’Acqua a di altre.

Al riguardo mi permetto di sottolineare ancora una volta il ruolo della formazione in generale e nel particolare il ruolo, con pari dignità, degli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

Il potenziamento dell’istruzione tecnica, ancorata ai territori, potrà consentire di immettere nel mercato le competenze di cui le imprese hanno bisogno per affrontare la duplice transizione, ecologica e digitale, ed al contempo potrà offrire a un maggior numero di giovani una chance concreta di vita e di lavoro.

Le Aziende portuali, quelle logistiche e quelle industriali che rappresento, sono disponibili a sottoporre le proprie necessità ma anche a contribuire ad identificare le filiere a monte e a valle delle loro produzioni che dalla ricerca, dall’innovazione e dal posizionamento strategico in un’area come quella livornese, possono trovare consolidamento e attrazione.

Potrebbe essere uno stimolo per l’insediamento di iniziative tecnologiche alimentate dalla vicinanza a Centri di competenza di livello nazionale presenti nell’area Livorno-Pisa-Pontedera.

Mi chiedo anche se potrebbe essere utile uno strumento politico-tecnico dedicato”. Confindustria Livorno Massa Carrara intende fare per quanto possibile la propria parte.

[/hidepost]